Elus CSE, votre rôle est d'accompagner le salarié et vous pouvez avoir des questions dans la gestion de son salaire : est-il correctement payé par rapport à ses fonctions, son statut, son ancienneté, ses compétences et qualités professionnelles ? Dispose-t-il des primes comme les autres salariés ? A-t-il eu une augmentation depuis son embauche ? Comment le salarié peut-il savoir s'il est bien payé ou s'il est payé pareil que ses collègues ? Réponses ici.

Sommaire de l'article (cliquez pour accéder au contenu)

La grille de salaire ou grille de rémunération est un document essentiel qui permet de s'assurer de l'équité salariale en fonction du poste, de l'ancienneté et des compétences en application de la règle "A salaire égal, travail égal" à laquelle les entreprises sont tenues.

Le salaire, ou encore la rémunération, est un élément central pour tout salarié. En effet, il représente l'investissement du salarié pour les fonctions pour lesquelles il a été recruté dans le cadre de son contrat de travail avec son employeur.

Selon l'INSEE, le salaire moyen en France en 2018 s'élève à 2.250 € brut mensuel, toute catégorie socio-professionnelles confondues, augmentant de 1,4 % depuis 2014. Au niveau annuel, il est estimé à 26.327 € net. Ces statistiques révèlent des discriminations concernant l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui est malheureusement toujours aussi important. En effet, l'écart est de plus de 18% en moyenne et même 20% chez les cadres, soit 1.986 € pour une femme et 2.438 € pour un homme.

Toutefois, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, complétée par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 va changer la donne en imposant aux entreprises de mettre en place un dispositif d'évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ainsi, en fonction des indicateurs retenus précisés dans le décret, l'entreprise devra vérifier si sa pratique est satisfaisante en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes et elle se verra attribuer une note par référence à un objectif calculé sur 100 points. Cette note fera l'objet d'une publication annuelle.

La première publication du niveau de résultat obtenu après application des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération doit donc intervenir en 2019 selon le calendrier suivant :

- jusqu'au 1er mars 2019 pour les entreprises de plus de 1000 salariés ;

- jusqu'au 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et de moins de 1000 salariés ;

- jusqu'au 1er mars 2020 pour les entreprises de 50 à 250 salariés.

Pour aider les employeurs à calculer leurs indicateurs d’écart de rémunération Femmes/Hommes, le ministère du Travail a diffusé et mis à disposition, le 13 février 2018, un premier tableur (celui des entreprises de plus de 250 salariés, qui ont 5 indicateurs à évaluer). Aussi, le ministère du Travail a mis en ligne le lien de télétransmission permettant de transmettre les indicateurs.

En l'absence de publication des indicateurs l'employeur peut se voir appliquer la pénalité prononcée à défaut d'accord ou de plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 2242-8 du Code du travail). Par ailleurs, les entreprises qui auront une note inférieure à 75 disposeront d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité et pouvoir justifier d'un score suffisant. A défaut, l'entreprise encourt une sanction financière qui peut se porter jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise.

L'objectif du Gouvernement est de faire de l'égalité salariale une obligation de résultats dans les entreprises d’au moins 50 salariés au terme d'une période de 3 ans, assortie d'une pénalité financière de 1% de la masse salariale en cas de non-respect de l'obligation à l'expiration du délai.

Elus CSE, après avoir rappelé la notion de grille de salaire ou de grille de rémunération et la composition du salaire que vous devez connaître afin de bien accompagner le salarié, il vous sera offert un panel de conseils pour vérifier si l'égalité salariale est respectée.

1. Elus au CSE, comment aider le salarié sur les questions relatives à son salaire ?

Elus CSE, le salarié peut se poser différentes questions relatives à son salaire ou encore les primes. Voici quelques éléments pour vous aider.

Quel prime y-a-t-il dans la boîte et pour quel montant ? Pourquoi n'y-a-t-il pas d'augmentation ?

Il est probable qu'au cours de la relation de travail, les salariés s'interrogent sur les éléments du salaire, comme une prime ou une augmentation. Ces éléments viennent garantir aux salariés que l'employeur est satisfait du travail réalisé et assurer leur motivation à l'avenir.

Ainsi, élus CSE, vous pouvez aider le salarié en le recevant en RDV afin d'échanger sur son travail et son évolution tout en regardant son contrat de travail (son ancienneté, ses fonctions) et la Convention collective et les accords collectifs, qui peuvent prévoir des garanties plus favorables en terme d'ancienneté, de primes ou d'augmentations. Cet échange est un moyen d'aider le salarié à trouver une réponse aux questions qu'il se pose, mais également l'aider à négocier une évolution salariale en trouvant les bons arguments, voire en l'accompagnant en entretien avec son employeur pour une telle demande.

2. La notion de grille de rémunération

La rémunération du salarié est encadrée dans une grille de salaire, une grille de rémunération, une grille salariale. Se présentant sous la forme d'un tableau, elle permet de renseigner la rémunération à verser aux salariés pour l'ensemble des métiers d'une structure. Ce document vient établir de manière pertinente la répartition équitable des salaires en fonction du poste occupé, des compétences en fonction de l'ancienneté et de la position hiérarchique.

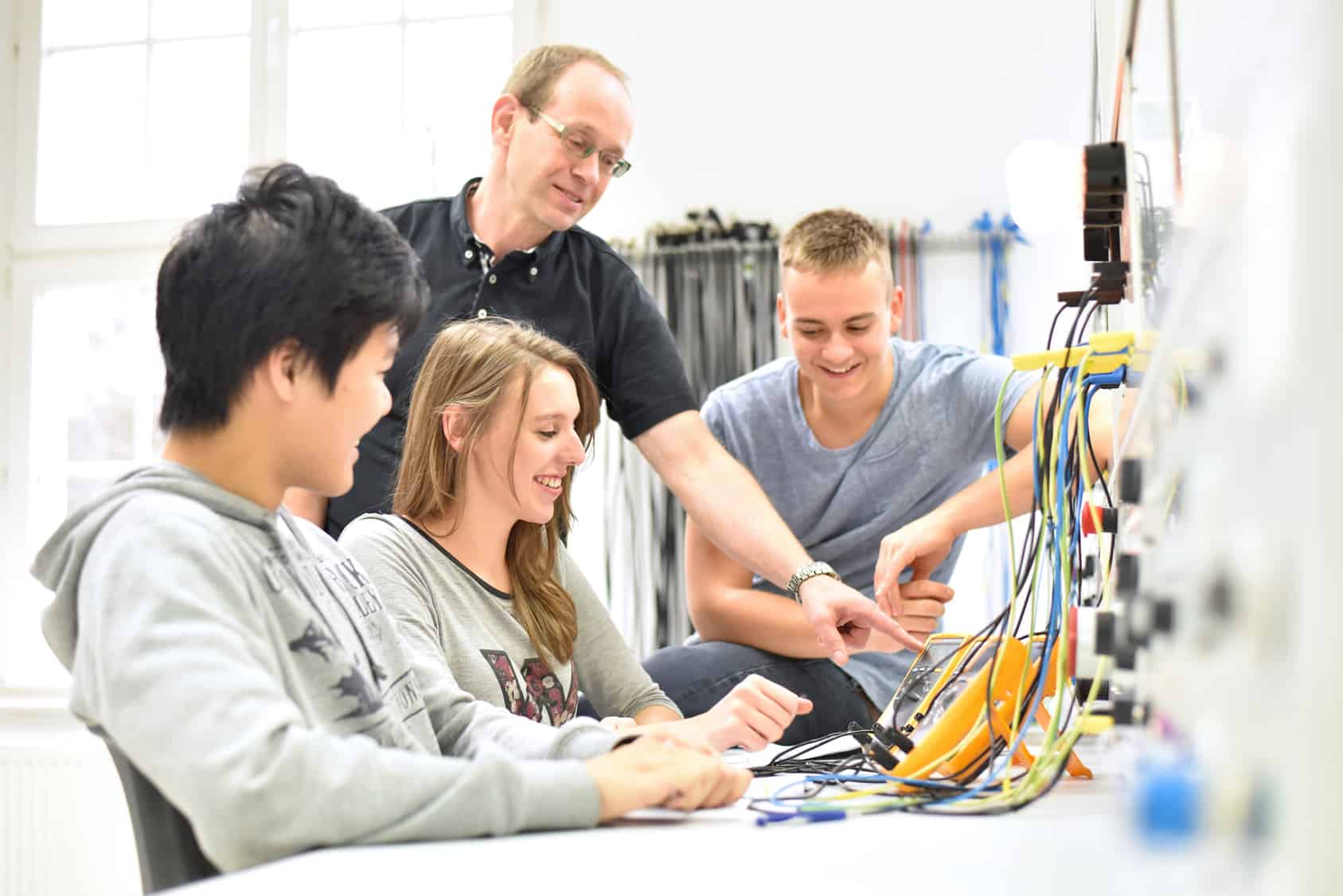

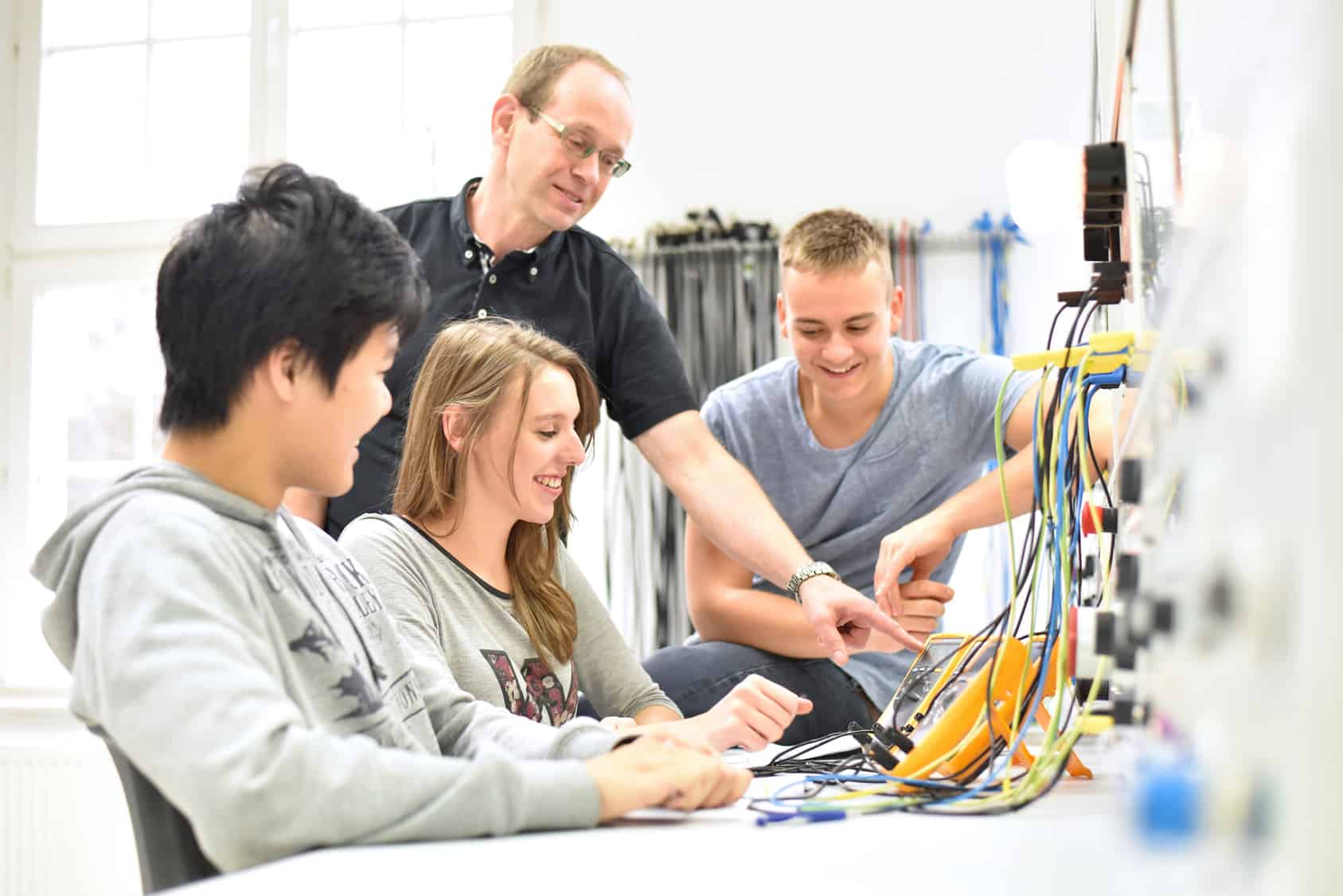

L'élaboration de la grille de salaire se fait avec plusieurs interlocuteurs, à savoir la Direction générale, la Direction des ressources humaines, mais aussi les représentants du personnel.

Quels sont les objectifs d'une grille salariale ?

Dans le cadre de la politique de rémunération de la structure, la grille salariale a 3 objectifs :

- Favoriser une rémunération juste et équitable : éviter les incohérences dans les échelles de salaires, établir une transparence des rémunérations des salariés en fonction des postes, de l'ancienneté pour limiter les conflits.

- Fidéliser les salariés : motiver les salariés à s'impliquer davantage, limiter le turnover en fixant des rémunérations compétitives et en établissant des règles de progression claire de la rémunération.

- Etre un outil de pilotage pertinent : donner une meilleure vision du coût de la masse salariale.

Comment créer une grille salariale en 6 phases ?

PHASE 1 : Définir les fiches de postes et les compétences associées de tous les postes existants dans l'entreprise.

PHASE 2 : Établir une classification des métiers en fonction de leur typologie, comme la classification "ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, cadres".

PHASE 3 : Affecter un coefficient hiérarchique pour chaque poste permettant de définir les niveaux de salaires des différents métiers en tenant compte de l’ancienneté, des diplômes obtenus, des performances et du niveau de responsabilité.

Astuce N°1 : N'oubliez pas la convention collective du secteur d'activité de l'entreprise, qui détermine le salaire brut minimum par position et par coefficient. C'est le salaire minimum conventionnel.

Astuce n°2 : Afin d'attribuer les rémunérations en adéquation avec le secteur d'activité de l'entreprise, il est recommandé d'aller sur les sites institutionnels suivants, qui détaillent les principaux coefficients et salaires : l’INSEE, l’APEC, Pôle emploi, la CCI de la région de l'entreprise.

Le coefficient doit apparaître dans les contrats de travail des salariés comme sur leurs fiches de paie.

PHASE 4 : Créer la grille salariale en organisant l'ensemble des informations dans une grille facile de compréhension.

Exemple de grille salariale ?

La grille salariale est le fruit des renseignements précédents. Donc, chaque structure dispose de sa propre grille salariale. Afin de montrer ce que peut être une grille salariale, voici un exemple :

Classification | Métiers | Ancienneté | Coeff 1 | Coeff 2 | Coeff 3 |

Cadres | Métier 1 | Effectif/Salaire... |

Métier 2 | Effectif/ Salaire... |

Métier 3 |

Agents de maîtrise | Métier 1 |

Métier 2 |

Métier 3 |

Ouvriers | Métier 1 |

Métier 2 |

Métier 3 |

PHASE 5 : Communiquer l'outil dans l'entreprise permettant de montrer la transparence dans la politique de rémunération.

PHASE 6 : Evaluer à posteriori l'impact de la grille salariale communiquée : le référentiel salarial est-il pertinent et compréhensible ? Les salariés sont-ils satisfaits ?

3. La composition du salaire

Le salaire, du latin salarium, dérivé de sal, le sel, signifie d'après le Dictionnaire de la langue française, communément appelé le Littré : "Payement pour travail ou service rendu". Initialement, le salaire désignait la ration de sel fournie aux soldats romains, puis l’indemnité en argent versée pour acheter le sel et autres vivres.

En droit, selon Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles :

"le salaire est l'ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en rétribution de leurs services. Il constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail."

Quelle est la composition du salaire ?

Le salaire de base est la rémunération stable du salarié correspondant à sa durée du travail, qui peut être la durée légale de 35h, la durée de présence considérée comme équivalente, la durée conventionnelle ou la durée prévue au contrat de travail. A ce salaire de base, s'ajoutent éventuellement des avantages (primes, gratifications, avantages en nature, etc) et des heures supplémentaires.

Fixé par l'employeur, parfois négocié avec le salarié, souvent mensualisé, le salaire de base est fixé à 151,67 heures par mois pour 35 heures de travail par semaine, la durée légale de travail.

Calcul et montant ?

35 heures X 52 semaines / 12 mois = 151,67 heures par mois

Salaire brut et net ?

Le salaire brut est la somme des montants perçus par un salarié pour rémunérer son travail, avant déduction des charges sociales obligatoires (cotisations sociales, CSG-CRDS, etc.) et des cotisations à la mutuelle d’entreprise.

Salaire brut = salaire de base + éventuellement les commissions + les heures supplémentaires majorées + les primes (prime d’ancienneté, prime de 13ème mois, prime d’objectifs...) + les avantages en nature (voiture de fonction ou d'un logement).

A la différence, le salaire net est le salaire perçu par le salarié. Autrement dit, le salaire net représente le salaire après déduction de toutes les cotisations sociales obligatoires, de tous les prélèvements sociaux, dont la CSG et la CRDS, et de la quote-part due par le salarié sur ses titres restaurant ou sa complémentaire santé d’entreprise. Sur le bulletin de paie, le salaire net est représenté par la mention « net à payer ».

Primes et commissions ?

Les primes sont des compléments du salaire prévus, soit par le contrat de travail, soit par les conventions collectives. Il s'agit d'un mode de rémunération variable, indexé à la performance du salarié, dont le versement est indexé à des objectifs qualitatifs et quantitatifs définis sur une période donné.

Toutefois, il convient de distinguer les primes et les gratifications qui sont des éléments du salaire, et celles qui sont des libéralités, comme le cas lorsque l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement et de leur montant. Par exemple, une gratification, même versée régulièrement, n'est pas un élément de salaire lorsque son montant est fixé discrétionnairement par l'employeur, et qu'il varie d'une année à l'autre ou d'un salarié à l'autre, sans que cette variation découle d'une règle préétablie.

Mais, quelle que soit leur dénomination (prime d'ancienneté, de rendement, de productivité, de résultats, de 13è mois, de vacances, de présence ou d'assiduité, de pénibilité...), le versement des primes est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elles résultent d'un accord collectif, du contrat de travail, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Quant aux commissions, il s'agit d'un mode de rémunération sur le chiffre d'affaires réalisé pour les VRP ou d'autres salariés disposant d'une activité commerciale ou non. Les commissions ont le caractère de salaire mais elles peuvent inclure des éléments autres que salariaux.

Avantages rémunération ?

La rémunération du salarié peut se constituer pour tout ou partie par des avantages en nature. Si le salaire peut être intégralement constitué par des avantages en nature, leur valeur doit au moins être égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel.

Il s'agit de prestations fournies par l'employeur (nourriture, logement de fonction…). Généralement à titre gratuit, ils sont inclus dans le salaire brut pour être soumis aux cotisations sociales, puis déduits lors du calcul du salaire net à payer.

Heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an), quelle que soit la durée conventionnelle du travail.

Elles se calculent par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heure), bénéficient obligatoirement d’une majoration et peuvent donner droit à une contrepartie obligatoire en repos, à l'exception des heures d'équivalence et de prolongations permanentes et des heures de récupération.

Les majorations sont de (article L. 3121-36 du Code du travail) :

- 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36è à 43è heure incluse) ;

- 50% à partir de la 44è heure.

Le bulletin de paie est un document obligatoire que l'employeur doit remettre au salarié, peu importe le montant et la nature du travail, afin de constater le paiement de la rémunération. La remise peut se faire en main propre, par voie postale au domicile du salarié, ou encore par courrier électronique sauf opposition du salarié.

4. Les 4 étapes pour vérifier si l'égalité salariale est respectée

Souvent, les salariés se posent les questions suivantes : "suis-je payé pareil que mes collègues ?" "Suis-je bien payé ?"

Or, il n'est pas si aisé pour un salarié de savoir si réellement l'égalité salariale est respectée par l'employeur car la rémunération de chacun est confidentielle.

Ainsi, élus CSE (ou les anciennes instances représentatives du personnel, en particulier les DP), vous avez la capacité d'aider les salariés dans leurs connaissances sur la rémunération au regard du contrat du travail et de la convention collective.

Comment faire ?

ETAPE 1 : Recevez le salarié qui s'interroge sur l'évaluation de sa rémunération afin d'échanger.

ETAPE 2 : Vérifiez la politique de rémunération de l'entreprise et notamment s'il existe une grille salariale (secteur privé) ou une grille indiciaire (Fonction publique). Certes, elle n'est pas obligatoire dans le secteur privé, mais l'employeur doit respecter la loi (le Code du travail), notamment le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou le salaire minimal conventionnel. Cf. Partie 2 sur la grille salariale

ETAPE 3 : Vérifiez la convention collective applicable à l'entreprise car l'objectif est de compléter et d'améliorer les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'emploi des salariés et aux garanties qui leur sont accordées. En effet, la convention collective contient toujours une grille de salaire en charge de définir les règles de la rémunération des salariés et la classification.

La convention collective applicable au secteur de l'entreprise est mentionnée sur le contrat de travail et le bulletin de paie. Elle est consultable sur le site Legifrance.

Il se peut également que l'entreprise ait conclu un accord d'entreprise sur la politique de rémunération : les accords d'entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017 sont consultable sur le site Legifrance.

ETAPE 4 : Vérifiez l'adéquation de la rémunération du salarié avec ses fonctions et responsabilités en analysant son contrat de travail, la politique de rémunération de l'entreprise, notamment la grille salariale si elle existe, ainsi que la convention collective.

Au-delà de cette vérification "papier", il peut être utile de se rapprocher des comparateurs de salaire numérique pour se faire une idée de l'évaluation de la rémunération du salarié. En effet, il existe des simulateurs de salaire permettant de vérifier si la rémunération versée par l'employeur est correcte au regard du poste, des fonctions, de la classification, des responsabilités.

Pour les salariés cadres, l'APEC prévoit une évaluation de salaire fiable et personnalisée en sélectionnant 11 critères permettant ainsi de situer la rémunération du salarié par rapport au salaire de la fonction souhaitée et identifier les critères déterminants pour une négociation du salaire.

Accès simulateur APEC

Le site JURITRAVAIL dispose également d'un simulateur de salaire gratuit et plus approfondi pour les salariés et les employeurs :

- Les salariés, pour apprécier le salaire d'une offre d'emploi, se situer sur le marché du travail et négocier une augmentation.

- Les employeurs, pour déterminer la rémunération d'un candidat, calculer les augmentation et comparer les salaires des salariés.

Accès simulateur JURITRAVAIL

Ainsi, élus CSE, vous disposez des clés pour accompagner au mieux le salarié dans ses interrogations sur son salaire, primes et augmentations, mais également comment il peut savoir s'il est bien payé et de la même façon que ses collègues.