Un salarié peut rencontrer des difficultés dans la vie, avoir un enfant en difficultés ou en situation de handicap.

Elus, il vous appartient de détecter les salariés en situation difficile, de les épauler, voire d’en discuter avec le responsable hiérarchique, le responsable ressources humaines afin de veiller à un bon climat social au sein de l’entreprise.

Le salarié peut avoir à sa charge un ou des enfant(s) en situation de handicap ou être en difficulté. Ainsi, comment aider le salarié qui a des enfants handicapés ou en difficultés à faire valoir ses droits auprès de l'employeur ou des Ressources Humaines ?

L'élu ou les ressources humaines peuvent encore une fois aider grandement le salarié avec un enfant en difficultés dans son travail. Mais, ils doivent être au courant de la législation, ce qui est permis, et les différents organismes existants.

Ce que dit la loi ?

La loi Travail du 8 août 2016 a prévu plusieurs dispositions relatives aux congés payés des salariés ayant un enfant handicapé avec d’une part, un aménagement des congés de droit commun et, d’autre part, des congés spécifiques.

Les aménagements des congés de droit commun

Une dérogation à la durée maximale des jours congés pris en une seule fois :

Article L. 3141-17 du Code du travail : « La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. »

La condition d’âge est supprimée :

Article L. 3141-8 du Code du travail : « […] Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. »

Le handicap de l’enfant est pris en compte dans l’ordre des départs en congés :

Article L. 3141-16 du Code du travail : « […] 1° b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; […] »

Les congés spécifiques

L'octroi de 2 jours de congés dès l'annonce de l'handicap de l'enfant :

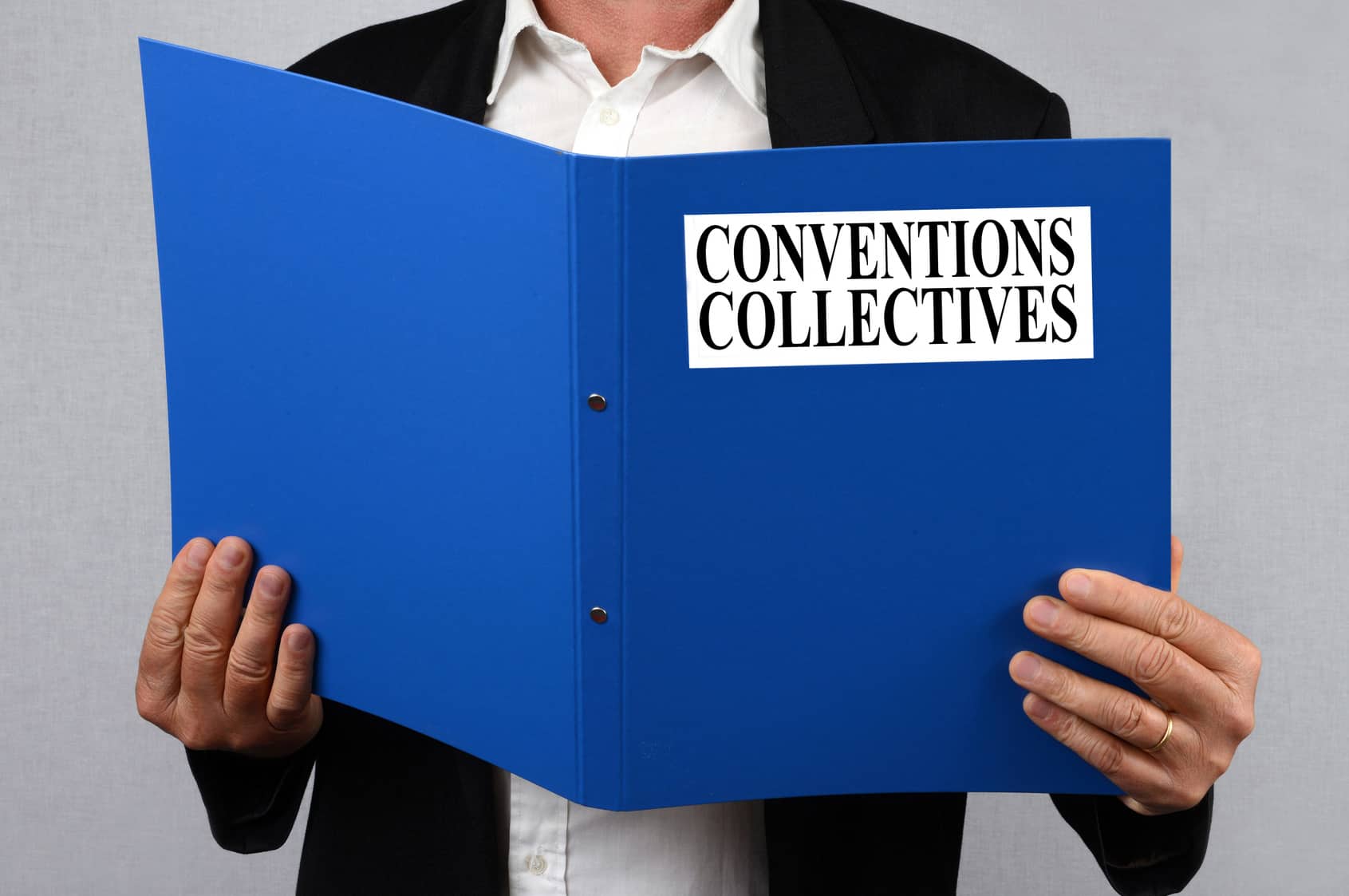

Article L. 3142-4 du Code du travail : "Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : [...] 6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant."

Les dons de jours de repos par les collègues des salariés :

Article L. 1225-65-1 du Code du travail : "Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. [...]"

Le congé du proche aidant sous condition d'un an d'ancienneté :

Article L. 3142-16 du Code du travail : " Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; [...]"

Outre les dispositions de la loi El Khomri, élus vous devez connaître deux mesures supplémentaires :

La prolongation du congé parental d'éducation :

En application des articles L. 1225-48, L. 1225-49 et R. 1225-12 du Code du travail, le congé parental d'éducation à temps plein ou temps partiel peut être prolongé d'un an après la date prévue par le droit commun à l'article L. 1225-48 à la condition que le handicap de l'enfant ouvre droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

Le congé de présence parental :

Article 1225-62 du Code du travail : "Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale. "

Outre ces congés de droit commun et spécifiques, élus, vous avez la possibilité de mettre en place des dispositions plus favorables pour les salariés ayant un enfant handicapé dans le cadre d’une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, d’une convention ou un accord de branche.

Les aménagements possibles pour les salariés

Comment aider le salarié à faire valoir ses droits auprès de l'employeur ou des Ressources humaines ?

Il s'agit d'un aménagement de sa situation de travail pour faire face au handicap de son enfant. Pour faire valoir ces droits, le salarié doit présenter à son supérieur hiérarchique ou au responsable ressources humaines un justificatif du handicap de l'enfant. Par exemple, la perception de l'AEEH est un justificatif démontrant le handicap de l'enfant.

Elus, il vous appartient de détecter les salariés en difficultés, ceux ayant un enfant en échec scolaire ou encore en situation de handicap pour leur montrer qu'ils peuvent faire valoir leurs droits. Comment faire ? Dans une discussion informelle en sympathisant avec les salariés pour qu'ils se confie.

Enfant malade VS enfant avec difficultés

Un enfant malade est un enfant qui a besoin d'être gardé ou d'être sous surveillance de son ou ses parents en raison d'une maladie. C'est pourquoi, les salariés bénéficient du congé pour enfant malade de 3 jours ou 5 jours par an si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans, sauf convention ou accord collectif plus favorable.

Un enfant avec difficultés peut être en raison d'un échec scolaire ou encore du handicap, qui doit être prouvé par certificat médical de moins de 3 mois ou justificatif de perception de l'AEEH pour donner lieu à congé de 2 jours dès la survenance du handicap.

Outre ces mesures légales, élus vous avez la possibilité de négocier dans une convention ou accord collectif des avantages plus favorables nécessaires afin d'aider le salarié à articuler sa vie professionnelle et familiale.

Conseils pour aider le salarié

Que savoir sur les organismes ?

Centre d'Action Médico Sociale Précoce - CAMSP

Le Centre d'Action Médico Sociale Précoce - CAMSP - est une structure qui a pour missions le dépistage, le diagnostic, le traitement et la rééducation des enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap.

Centres Médico-Psycho-Pédagogiques - CMPP

Les Centre Médico-Psycho-Pédagogiques - CMPP - sont des structures qui ont pour missions d'assurer des consultations, des diagnostics et des traitements pour des enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans.

Etablissements et services pour enfants ou adolescents polyhandicapés - EEAP

Les établissements et services pour enfants ou adolescents polyhandicapés - EEAP - sont des structures qui ont pour missions d'accueillir et d'accompagner des enfants en situation de polyhandicap, c'est-à-dire ceux ayant une déficience mentale grave et une déficience motrice grave, qui a pour conséquence une réduction de leur autonomie.

Etablissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés

L'établissement d'accueil temporaire d'enfants handicapés a pour missions de développer ou maintenir l'autonomie des enfants en situation de handicap et de faciliter ou préserver leur intégration sociale.

Etablissement expérimental pour enfance handicapée

L'établissement expérimental pour enfance handicapée est une structure qui bénéficie d'un financement de courte durée et qui doit à terme être intégré dans l'une des catégories existantes ou faire l'objet d'une nouvelle catégorie.

Foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés

Le foyer d'hébergement pour enfants et adolescents handicapés est une structure qui vient héberger des enfants et adolescents en situation de handicap.

Institut pour déficients auditifs - IDA

Les instituts pour déficients auditifs - IDA - sont des structures d'accueil pour les enfants et adolescents de 0 à 20 ans ayant un handicap auditif (malentendant, sourd) afin de leur proposer un accompagnement adapté à leur handicap.

Institut pour déficients visuels - IDV

Les instituts pour déficients visuels - IDV - sont des structures d'accueil pour les enfants et adolescents de 0 à 20 ans ayant un handicap visuel (malvoyant, aveugle) afin de leur proposer un accompagnement adapté à leur handicap.

Institut d'Education Motrice - IEM

L'institut d'éducation motrice - IEM - est une structure d'accueil qui a pour mission de prendre en charge des enfants ou adolescents atteints d'un handicap moteur nécessitant de recourir à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l'éducation spécialisé, la formation générale et professionnelle.

Institut d'éducation sensorielle pour sourds et aveugles

L'institut d'éducation sensorielle pour sourds et aveugles est une structure qui a pour mission d'accompagner les enfants et adolescents qui ont un handicap sensoriel lourd (sourds et aveugles).

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique - ITEP

L'institut thérapeutique éducatif et pédagogique - ITEP - est une structure d'accueil des enfants et adolescents qui ont des difficultés psychologiques, dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportements perturbant gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Cet institut intervient de manière thérapeutique, éducative et pédagogique.

Jardin d'enfants spécialisé

Le jardin d'enfants spécialisés est une structure d’accueil des très jeunes enfants, de 2 à 6 ans, qui nécessitent un accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique en raison d'un retard de développement pouvant être associé à une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, des troubles des fonctions cognitives, des déficiences motrices, ou encore des Troubles du Spectre Autistique.

Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile - SESSAD

Les services d'éducation spéciale et de soins à domiciles - SESSAD - sont des services médico-sociaux autonomes ou rattachés aux établissements d'éducation spéciale. Ils ont pour mission d'apporter au jeune, en association avec les parents, une aide à l'autonomie par un soutien éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé.

Etablissement et service d'aide par le travail - ESAT

L'établissement et service d'aide par le travail - ESAT - ont pour mission d'insérer socialement et professionnellement des adultes handicapés.

Institut médico-éducatif - IME

L'institut médico-éducatif - IME - est une structure venant assurer des soins et une éducation spéciale aux enfants et adolescents de 3 à 20 ans, voire 25 ans, qui sont atteints de déficiences à prédominance intellectuelle liée à des troubles neuro-psychiques.

Bien réaliser un dossier MDPH : à quoi ça sert ?

Un dossier MDPH permet de référencer le handicap de l'enfant pour pouvoir obtenir les aides et soutiens adéquats. Ainsi, pour un enfant en situation de handicap, le salarié peut faire la demande pour percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Ce dossier MDPH suit l'enfant jusqu'à l'âge adulte et pourra percevoir l'allocation adulte handicapé selon la lourdeur du handicap.

Pour constituer un dossier MDPH, il suffit de ses renseigner à la MDPH du lieu d'habitation de l'enfant, soit le domicile parental. Pour trouver la bonne MDPH, veuillez consulter l'annuaire dédié.