Le temps où la grève correspondait à un délit pénal est révolu. Il s’agit désormais d’un droit constitutionnel. Toutefois, une question se pose : quelles sont les conséquences d’une grève sur le salaire ? Explications.

En cas de grève ou de revendications professionnelles, les contrats de travail des salariés grévistes sont maintenus pendant toute leur durée. Cependant, les obligations des parties respectives sont suspendues. Ces salariés ne fournissant pas de prestation de travail, l’employeur n’a pas à leur verser de salaire. Ne pas payer une prime à des salariés qui exercent leur droit de grève peut être jugé discriminatoire.

Qu’est-ce que la grève ?

Il est important de distinguer la définition commune de la grève de sa définition juridique. Les conséquences d’une grève sur le salaire peuvent s’avérer lourdes. Le droit de grève confère un statut particulier au salarié. Ainsi, ceux qui participent à une grève qui n’en ai pas une d’un point de vue juridique s’exposent à des sanctions et notamment un licenciement pour faute. La Cour de cassation précise la définition juridique de la grève. Il s’agit selon elle d’une « cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles ». Aucune condition de durée minimum ou maximum n’est applicable à la grève. Cette dernière peut durée quelques heures comme plusieurs mois sans qu’elle ne soit considérée comme abusive.

Exécuter son travail au ralenti n’est donc pas considéré comme un mouvement de grève. De même, des contrôleurs qui décident de ne plus vérifier les billets des passagers à bord du train ne sont pas en grève, il s’agit d’une « grève perlée ».

Ensuite, le droit de grève reste individuel ce qui signifie que le mot d’ordre syndical n’est pas obligatoire. En revanche, la grève doit être collective et non majoritaire. Une grève générale peut concerner tout ce qui se rapporte au travail des salariés et notamment les salaires, le temps de travail ou encore les politiques commerciales.

Les conséquences de la grève sur le salaire

Les conséquences de la grève pour un salarié du secteur privé

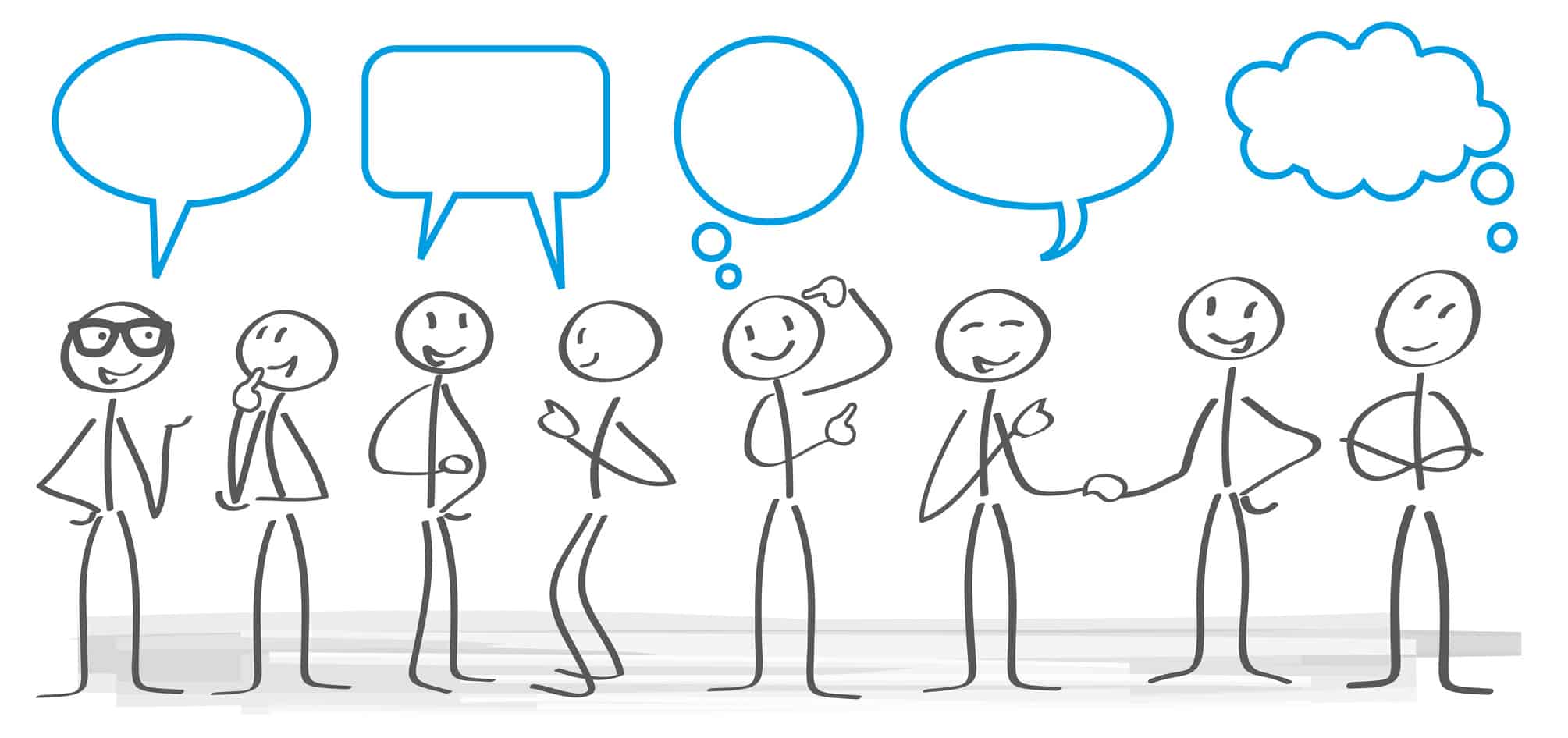

Les conséquences de la grève sur le salaire sont multiples. Tout d’abord, le salarié gréviste voit son contrat de travail suspendu. Ensuite, le principe de non-paiement du salaire s’applique. Celui-ci doit néanmoins être calculé proportionnellement au temps de travail non effectué. Certaines primes peuvent également ne pas être accordées aux salariés comme celles d’assiduité et de productivité. Le principe de non-paiement des heures de grève ne s’applique pas lorsque l’employeur a manqué gravement à ses obligations. Il peut par exemple s’agir d’un retard de versement des salaires, d’un refus injustifié de supprimer une prime illicite. Dans ce cas, l’employeur s’expose à des poursuites judiciaires et peut être condamné à verser une indemnité compensatrice des salaires perdus ou même une indemnité complémentaire.

Les conséquences de la grève pour un salarié du secteur public

Le droit de grève est reconnu aux agents publics et soumis à un préavis. Le préavis de grève n’est pas imposé aux agents territoriaux employés par une commune de moins de 10.000 habitants. Dans les autres cas, il doit émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle, l’administration ou le service concerné. Certains agents publics n’ont pas l’autorisation de faire grève comme les magistrats, les personnels de la police nationale ou encore les militaires. D’autres doivent obligatoirement assurer un service minimum comme c’est le cas dans la fonction publique hospitalière. Les effets de la grève sur le salaire dépendent de la fonction publique concernée. Il est par exemple prévu une retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique territoriale.

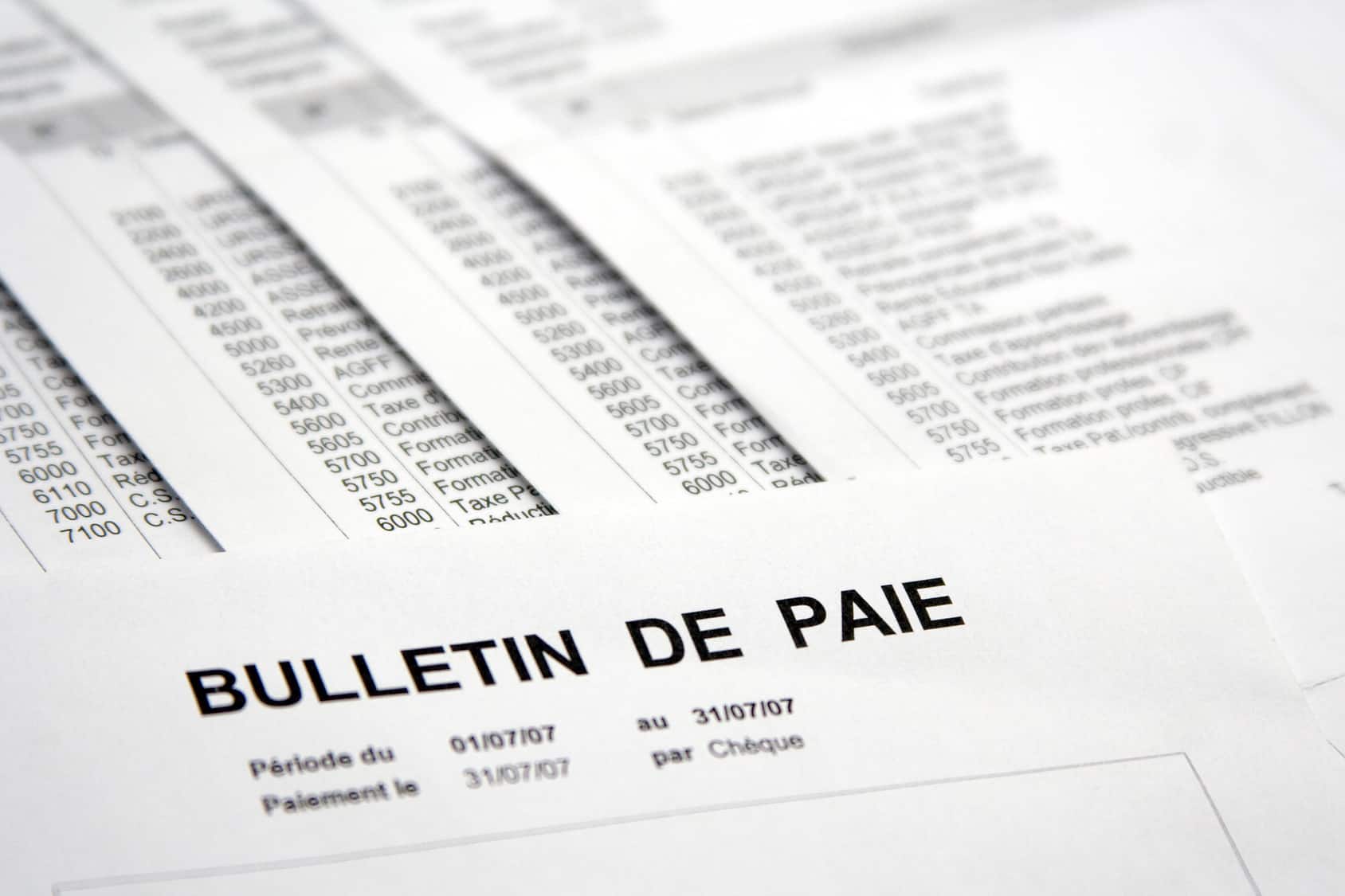

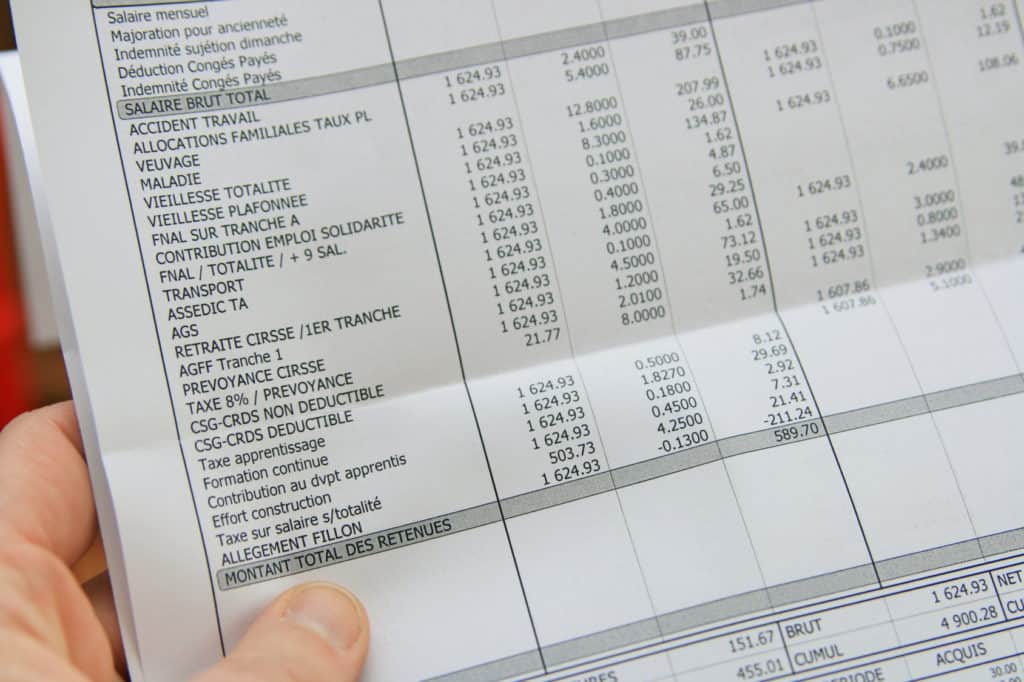

Le remplacement des salariés grévistes

Si la grève dure, l’employeur n’est pas en droit d’embaucher des salariés en CDD pour remplacer les grévistes. Cependant, il peut embaucher du personnel de remplacement par l’intermédiaire d’un CDI. Il faut noter que même si le contrat de travail des salariés en grève est suspendu, ceux-ci conservent leurs droits à la sécurité sociale. Par ailleurs, la retenue sur salaire pour fait de grève n’apparaît pas sur le bulletin de salaire. Une autre mention doit figurer comme « service non fait » ou « service non rémunéré » pour les agents publics, « absence non rémunérée » pour les salariés du secteur privé. A la suite d’un mouvement de grève générale, l’employeur ne peut demander à ses salariés de récupérer les heures de grève sauf si une majoration pour heure supplémentaire est prévue. Une prime soumise à une condition de présence peut exister dans l’entreprise. Lorsque l’employeur en instaure une, il s’assure que tout motif d’absence exclut le paiement de la prime.

Le fait de se mettre en grève est donc un droit fondamental pour un salarié. Cependant, une attention particulière doit être portée à la nature de chaque grève. En effet, juridiquement, les conséquences de la grève sur les salaires et l’emploi peuvent être significatives.