Issus de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a transformé la formation professionnelle les opérateurs de compétences (OPCO) sont désormais 11 en France. Ils ont remplacé les 20 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Ils sont chargés de financer l’apprentissage et d’aider les branches à bâtir leurs certifications professionnelles et les entreprises à définir leurs besoins en formation. Découvrez tout ce qu’il faut savoir en tant qu’élu au CSE ou employeur, sur ces opérateurs de compétences.

Opérateur de compétences (OPCO) : quel est leur rôle ?

Les missions des OPCO

Depuis le 1er avril 2019 l’opérateur de compétences (OPCO) est un organisme qui aide les entreprises à mettre en œuvre toutes leurs obligations en matière de formation professionnelle. Il agit précisément sur 3 grands domaines : le développement de l’apprentissage, celui des branches professionnelles et l’accompagnement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME).

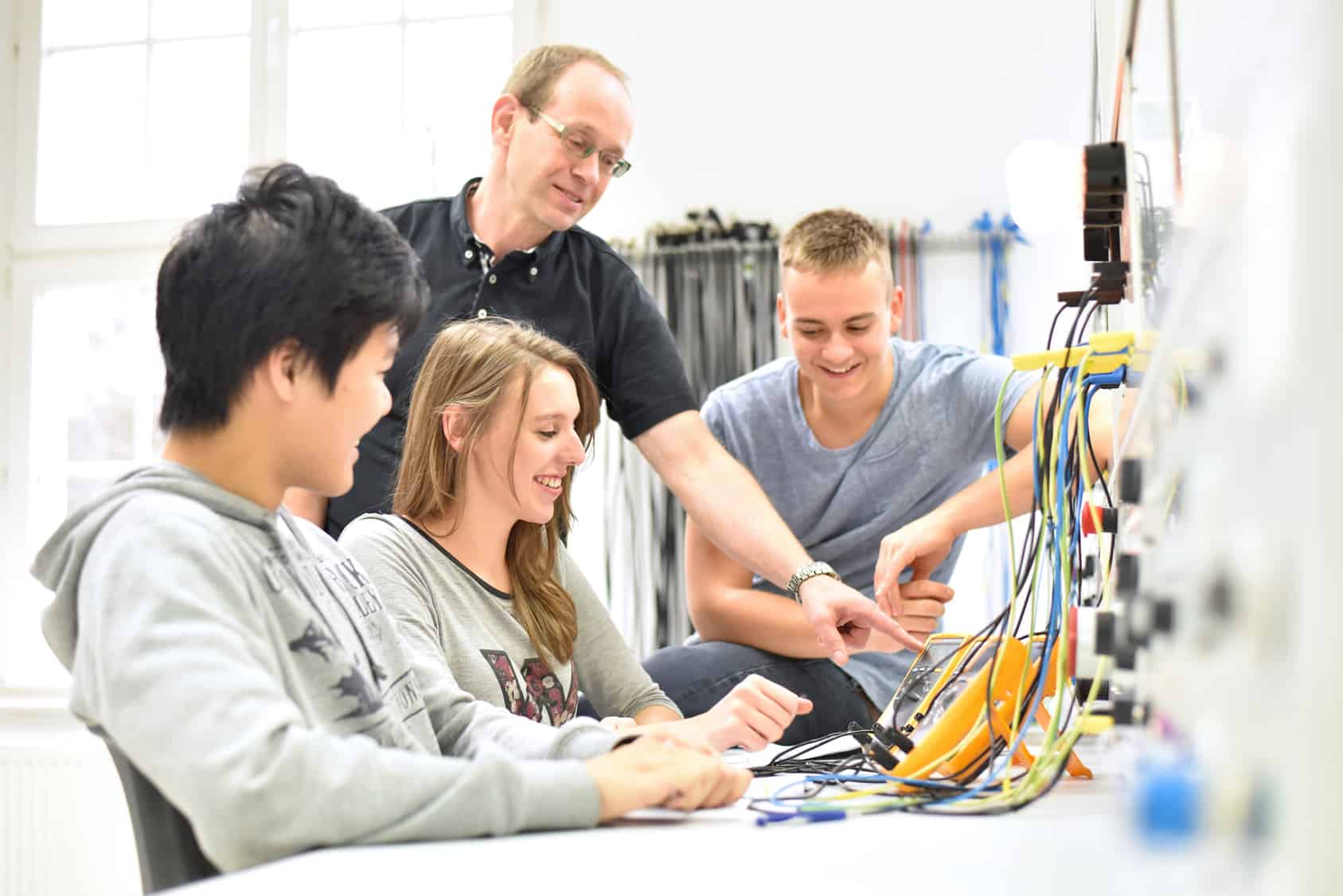

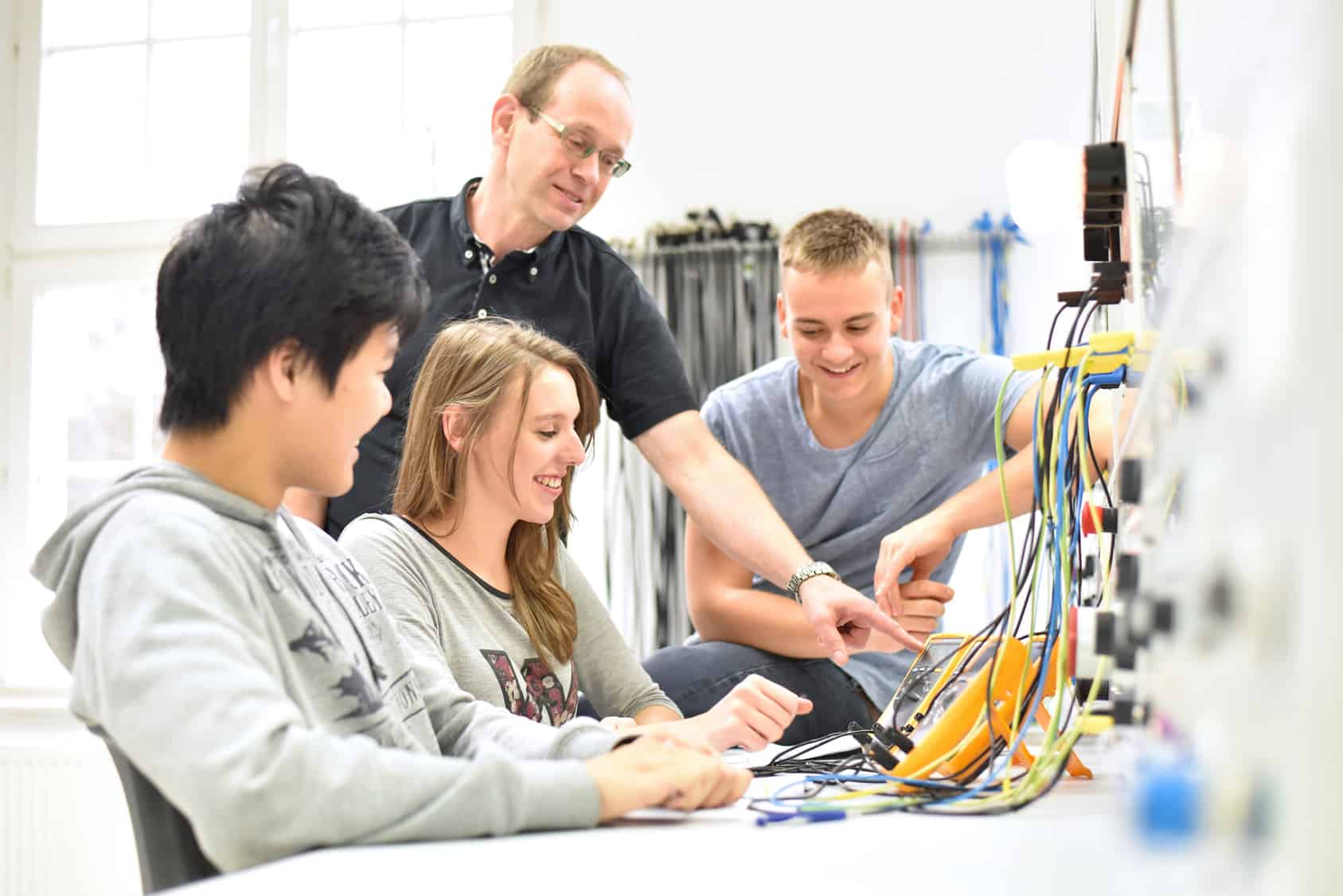

Concernant l’apprentissage, les OPCO ont pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissages et de professionnalisation. Les niveaux de prise en charge de ces contrats varient selon les branches professionnelles et les OPCO en tiennent compte pour chaque branche. Ils participent d’ailleurs à déterminer ce niveau de prise en charge par branche.

Concernant le développement des branches professionnelles, les opérateurs de compétences apportent un appui technique aux différentes branches. Ils vont notamment aider les entreprises à réaliser la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC). Ils vont également accompagner les branches dans la construction des référentiels de certification professionnelle qui établissent les capacités, les compétences et les savoirs nécessaires à leur obtention.

Enfin, concernant l’aide aux TPE et PME, les opérateurs de compétences contribuent à améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils aident également les PME à analyser et définir leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment dans le but de s’adapter aux transformations de leur secteur.

À noter

La contribution de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage est versée par tous les employeurs redevables pour financer la formation des salariés et demandeurs d’emploi. Auparavant la collecte mensuelle des contributions était réalisée par les OPCO. Désormais, depuis le 1er janvier 2022, elle est effectuée par les Urssaf et les caisses de la MSA. Les OPCO ne collecte plus que les contributions conventionnelles, liées à des obligations issues de conventions collectives. Les sommes collectées par l’Urssaf et la MSA sont reversées à France Compétence qui repartit les montants entre les OPCO. France compétence est un établissement public, créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Il a pour mission d'assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l'apprentissage.

La formation professionnelle et les compétences

La formation professionnelle a été profondément réformée en 2018 avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le plan de formation y est rebaptisé plan de développement des compétences. La compétence est désormais la clé d’entrée de la construction des actions de formation. C’est un enjeu pour toutes les entreprises et tous les acteurs en son sein : les salariés, l’employeur et les élus du personnel. Mais les compétences à développer et les enjeux de formation professionnelle ne sont pas les mêmes selon les branches d’activité.

C’est pour accompagner les entreprises dans leurs obligations en termes de formation professionnelle, réformée avec la loi de 2018, tout en tenant compte des spécificités des branches qu’ont été mis en place les 11 OPCO, par la même loi.

Comment fonctionne un opérateur de compétences (OPCO) ?

Un OPCO reçoit un agrément du ministère du Travail à plusieurs conditions, telles que la cohérence du champ d’intervention de l’OPCO, sa capacité financière et ses performances de gestion, son aptitude à assurer ses missions. Son mode de gouvernance est paritaire, c’est-à-dire que le conseil d’administration de l’OPCO est composé d’autant de représentants des employeurs que des employés.

Il doit tenir aussi compte de la variété des branches professionnelles qui y ont adhéré. Un commissaire du gouvernement dispose également d’une voix consultative au conseil d’administration de chacun des 11 OPCO.

Besoin d'un prestataire ? Ou challenger les prix de votre prestataire actuel ?

Service 100% Gratuit & Rapide

Quels sujets l'OPCO peut-il aborder avec le CSE ?

Selon la taille de l’entreprise

Le CSE est obligatoirement consulté, dans les entreprises de plus de 50 salariés, sur les orientations stratégiques de l’entreprise et donc, notamment, en matière de formation professionnelle. Ce sujet fait l’objet d’une information consultation annuelle au cours de laquelle le plan de développement des compétences doit être présenté (article L. 2312-24 du code du travail).

Dans les entreprises de plus de 300 salariés la gestion des emplois et des parcours professionnels doit faire l’objet d’une négociation triennale, au cours de laquelle le plan de formation est abordé (article L. 2242-20 du code du travail).

Enfin, dans les entreprises de plus de 300 salariés, le CSE doit constituer certaines commissions obligatoires, dont la commission de formation. Cette commission prépare les délibérations du CSE sur tous les sujets qui concernent la formation professionnelle : elle étudie les moyens mis en œuvre et assure l’information des salariés (article L 2315-49 code du travail).

Dans ce contexte le CSE peut échanger avec l’OPCO auquel l’employeur, selon la branche d’activité de l’entreprise, a adhéré. Il s'agit de proposer des pistes de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans la société. Les OPCO peuvent notamment assurer des financements de dispositifs d’alternance. Ils financent également, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le plan de développement de compétences et pour les entreprises de plus de 50 salariés, gèrent les versements volontaires et conventionnels (c’est-à-dire obligatoire du fait de dispositions conventionnelles).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les CSE existent aussi puisqu’ils sont obligatoires désormais dans toute entreprise de plus de 11 salariés. L’OPCO est dans ce cas l’interlocuteur privilégié pour justement aider l’entreprise à définir ses besoins de formations et de compétences pour anticiper les évolutions du secteur d’activité.

Les évolutions par rapport à l’ancien dispositif

Le passage des OPCA aux OPCO n’a pas représenté un changement drastique pour les entreprises. Le rôle de conseil et d’accompagnement pour un meilleur accès à la formation reste identique. Mais l’accent est plus fort sur l’aide aux TPE et PME et le développement de l’alternance et l’apprentissage.

Depuis janvier 2020, les entreprises n’ont plus que l’OPCO comme interlocuteur pour gérer les 3 dispositifs existants pour l’alternance : le contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation et Pro-A. Sur ce point d’ailleurs il y a eu des évolutions intéressantes pour les salariés, à connaître du côté des élus. Pro-A est un dispositif qui permet aux salariés de se reconvertir ou d’obtenir une promotion (professionnelle ou sociale) grâce à l’alternance.

En fonction des besoins identifiés pour les entreprises, l’OPCO peut mettre en place des diagnostics grâce à l’appui de consultants extérieurs qui vont analyser la situation RH de l’entreprise. Ensuite, selon les recommandations l’OPCO va accompagner l’entreprise à mettre en place les actions identifiées. Il s’agit notamment d’aider les entreprises à proposer des formations qui respectent les exigences, sur le fond comme la forme (formation à distance et formation en situation de travail par exemple).

Comment savoir à quel OPCO je suis rattaché ?

3 méthodes pour le savoir

L’OPCO désigné va regrouper des branches professionnelles dans une logique de cohérence des métiers et des compétences, des filières, d’enjeux communs en termes de formation, mobilité, services et besoins. À ce jour, 329 branches professionnelles sont réparties dans les 11 OPCO existants.

Employeur, élu ou salarié, comment savoir à quel OPCO son entreprise est rattachée ?

Il existe 3 cas de figures selon lequel déterminer et connaitre son opérateur de compétence (OPCO).

La liste des opérateurs de compétences (OPCO) en France

La troisième méthode pour savoir quel est son opérateur de compétences (OPCO) s’utilise dans le cas où l’entreprise n’est pas encore adhérente à un OPCO et n’applique pas de convention collective. Dans ce cas précis, il faut identifier le secteur d’activité de l’entreprise pour ensuite aller chercher l’OPCO correspondant dans liste des opérateurs de compétences.

Rappel - numéro IDCC

Le numéro IDCC est un numéro de convention collective, il est attribué par le Ministère du Travail. Si l’entreprise dépend d’une convention collective, on trouve généralement ce numéro (ou l’intitulé de la convention) sur la fiche de paie, puisque l’employeur a obligation de mentionner la convention collective à sur le bulletin de salaire.

Besoin d'un prestataire ? Ou challenger les prix de votre prestataire actuel ?

Service 100% Gratuit & Rapide

Quel OPCO pour les organismes de formation ?

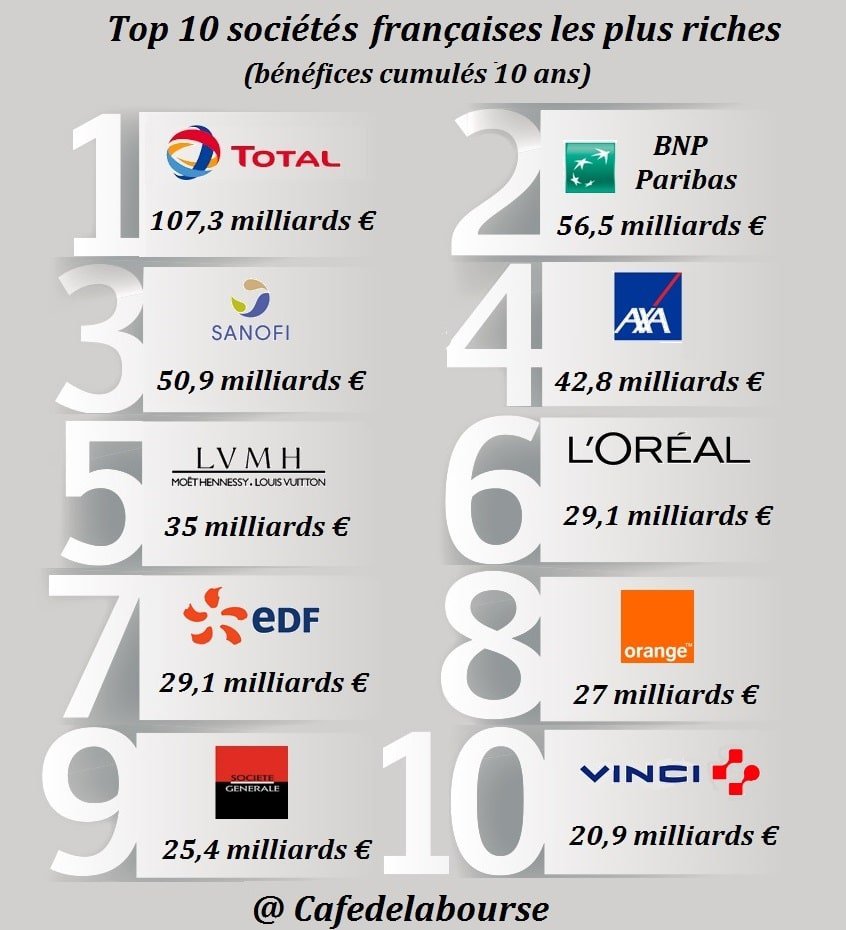

Voici la présentation des 11 OPCO et des branches qui le constituent.

- L’OPCO Commerce couvre 21 branches professionnelles.

- L’OPCO Santé couvre 8 branches professionnelles.

- L’OPCO Construction couvre 9 branches professionnelles.

- L’OPCO AFDAS couvre 45 branches professionnelles (dont 19 conventions collectives nationales de la presse et des journalistes) autours de la culture, des médias, des loisirs et du sport.

- L’OPCO ATLAS couvre 18 branches professionnelles, à savoir les services financiers et le conseil.

- L’OPCO Uniformation-Cohésion sociale couvre 27 branches professionnelles.

- L’OPCO Entreprises de proximité couvre 54 branches professionnelles liées à l’artisanat, les professions libérales et les services de proximité.

- L’OPCO AKTO couvre 32 branches professionnelles ou accords nationaux des entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre.

- L’OPCO OCAPIAT couvre 49 branches professionnelles de l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire.

- L’OPCO 2i couvre 44 branches professionnelles ou accords nationaux interindustriels

- L’OPCO Mobilité couvre 22 branches professionnelles des transports, du voyage et de la distribution.

La branche des organismes de formation dépend de l’OPCO des entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre.